8 maggio: Madonna di Pompei, immagine miracolosa

Le Madonne in giro per il mondo potrebbero dividersi in due fondamentali insiemi: le apparizioni e le raffigurazioni. Può essere difficile distinguerle perché il culto tende a eliminare la differenza: dove appare una Madonna, presto o tardi viene prodotta un’immagine, la quale in certi casi si lega all’apparizione al punto che i fedeli danno la sensazione di attribuire i miracoli più all’immagine che all’apparizione. Però in certi casi l’apparizione proprio non c’è, o viene inventata a posteriori (probabilmente è il caso della Vergine della Guadalupe): quello che all’inizio stimola il culto è una raffigurazione alla quale vengono attribuite proprietà miracolose. Una caratteristica peculiare di quasi tutte queste raffigurazioni è che sono in un qualche modo rovinate: a volte si tratta di relitti rinvenuti dal mare (come la Madonna Candelaria delle Canarie, o la Vergine dell’isola di Barbana). Si tratta di manufatti che sorprendono chi li trova, scolpiti o dipinti in stili sconosciuti che alludono a luoghi lontani e inimmaginabili – una madonna nera in Polonia, una bianca in Giappone. Il loro stesso rinvenimento ha qualcosa di miracoloso, un segno di Maria dallo spazio profondo. Questo spiega anche perché nell’età moderne questa tipologia di Madonne sia diventata più rara (senza sparire del tutto): man mano che il mondo si faceva più piccolo e interconnesso, scoprire madonne diverse e sconosciute diventava più difficile, tant’è che a partire dall’Ottocento Maria comincia a sentire l’esigenza di apparire direttamente ai fedeli. E però ogni tanto qualche Raffigurazione miracolosa continua a spuntare qua e là, sempre grazie ad avvenimenti fortuiti che scatenano un corto circuito: ad esempio a Sant’Anastasia (NA) un’immagine non molto riuscita della vergine si impone al culto dopo essere stata ammaccata da un giocatore di pallamaglio: un caso che sembra suggerirci che l’imperizia di un artista non basti. Perché un’immagine s’imponga alla venerazione deve intervenire qualche forma di danneggiamento più o meno volontario. Ed eccoci al caso della Madonna di Pompei.

Una delle più famose madonne dell’Italia (e quindi della cristianità), ma anche di quelle più documentate: proprio alle pendici del Vesuvio, che è il vulcano più studiato del mondo, troviamo questa raffigurazione miracolosa di cui sappiamo apparentemente tutto: quando arrivò in loco (13 novembre 1875) e chi ne fondò il culto: il possidente Bartolo Longo, benefattore dai trascorsi bizzarri. Da giovane, ci raccontano gli agiografi, avrebbe aderito a una vera e propria setta satanica (o almeno satanica gli era parsa dopo essersene allontanato), diventandone un sacerdote e rimediandone una depressione causata forse anche dalla dieta che gli adepti si autoimponevano – sì, di tutti i satanisti al mondo Longo era riuscito a trovare quelli che digiunavano invece di gozzovigliare: che senso ha, vi chiederete, e forse se l’era chiesto pure lui, prima di incontrare i domenicani che lo avevano rapidamente convertito.

|

| Dove scopriamo che il satanismo faceva almeno dimagrire. |

Anche le religioni si possono dividere in due fondamentali insiemi: quelle che ti apprezzano così come sei, e quelle che ti propongono un percorso di conversione. Ma cosa vuol dire convertirsi, chiede il fariseo Nicodemo a Gesù: devo forse rientrare nel grembo di mia madre e rinascere? (Giovanni 3,4). Gesù risponde tirando in ballo lo Spirito, per cui non è che sia molto chiaro, ma la parola “conversione” forse dice tutto: non si tratta di svegliarsi diversi, ma di cambiare direzione al getto di vita che portiamo con noi. Longo era stato un satanista spiritato (o uno spiritista assatanato), e nel Rosario forse trova la stessa fissità, la stessa ossessività: un mantra di 150 formule da ripetere sempre uguali. Mentre le reciti, la mente lascia il corpo e riflette sul suo destino. Cosa farà Longo ora che ha scoperto la Via, la Verità, la Vita, e inoltre ha ereditato una cospicua rendita? Si darà alla beneficienza: il napoletano è una terra feconda non solo di nobili esempi, ma anche di territori che di quegli esempi hanno ancora un disperato bisogno. Di lì a poco lo Spirito lo mette in contatto con una contessa appena rimasta vedova, Marianna Farnararo De Fusco, che condivide con lui la missione al punto che Longo la sposa: in questo modo evita di dare scandalo, ma si ritrova anche ad amministrare un latifondo ai bordi degli scavi pompeiani, di cui forse intuisce le potenzialità turistiche. Decide pertanto di costruirvi un santuario alla Madonna del Rosario, e l’intuizione è più che azzeccata: il santuario diventa in breve una meta di pellegrini da tutt’Italia che possono avvalersi delle infrastrutture che stanno nascendo intorno al sito archeologico – o forse è il sito archeologico che aumenta il numero di visitatori grazie alle infrastrutture cresciute intorno al santuario? Insomma, nel 1901 a Pompei arriva una fermata della Circumvesuviana; non sono ancora così tanti i santuari religiosi raggiungibili in treno. Tutto qui, e forse è un po’ poco, perché la Madonna di Pompei nasce proprio nel periodo più innovativo del marianesimo, il mezzo secolo tra Lourdes e Fatima in cui la Vergine si dà un sacco da fare, con apparizioni sparse per i pascoli di tutta l’Europa cattolica. Ma a Pompei no: rispetto alle altre Madonne coeve, quella pompeiana è molto più fedele al pattern delle raffigurazioni miracolose. Longo non assiste ad apparizioni mariane, bensì si imbatte in un quadro che si rivela ben presto in grado di effettuare prodigi. Ma perché ciò avvenga, occorre che sia stato rovinato e poi restaurato: almeno questa è la storia che gli agiografi raccontano.

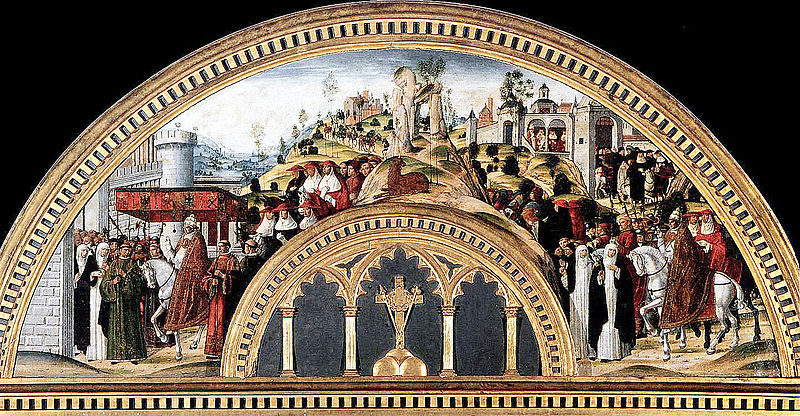

A Longo nel 1875 non mancava certo la liquidità, e a Napoli avrebbe sicuramente potuto trovare pittori in grado di produrre madonne di ottima fattura; persino a Pompei, dove la fame di souvenir dei turisti cominciava a richiamare artisti da tutto il regno, specializzati nel riprodurre gli affreschi antichi. Invece il domenicano padre Radente spinge Longo a bussare al Conservatorio del Rosario di Portamedina, dove suor Maria Concetta De Litala custodisce un vecchio dipinto che si rivela una crosta impresentabile: tarme, strappi, e inoltre la santa a cui la Madonna porge il rosario non è la domenicana Caterina da Siena, ma Rosa da Lima. Longo vorrebbe lasciarla lì, ma suor Maria Concetta insiste e così finisce per caricarla sul carretto. Questo carretto, gli agiografi ci tengono a ricordarlo, di solito trasportava letame: probabilmente trasportava qualsiasi cosa ci fosse da trasportare, ma in un qualche modo è importante ai fini della leggenda ricordare che la Madonna è arrivata a Pompei su un carretto del letame, quella cosa da cui nascono i fiori, comprese le rose (mentre dai diamanti non nasce niente). Una volta giunta a destinazione, Longo la fa restaurare da più specialisti: se ne avesse fatta fare una nuova gli sarebbe sicuramente costata meno, ma a questo punto abbiamo capito che è fondamentale che la Madonna venga da lontano, e abbia trascorsi misteriosi. Rosa da Lima diventa Caterina, e in breve la corona della Madonna comincia ad adornarsi di gioielli veri, donati dai pellegrini per grazia ricevuta. Nel secondo dopoguerra sono stati rimossi, perché contribuivano a deteriorare un dipinto che ormai è un palinsesto. Ma insomma: dal letame le rose, dalle rose i diamanti.

Intorno al volto incoronato della vergine compare un’aureola di dodici stelle, ripresa dal celebre passo dell’Apocalisse (“una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”). Probabilmente l’autore dell’Apocalisse intendeva alludere alla Chiesa dei dodici apostoli o a Israele e alle sue dodici tribù; nel 1955 però una corona di dodici stelle viene proposta tra i bozzetti per il simbolo del Consiglio d’Europa: l’autore, Arsène Heitz, si dichiarerà in seguito fedele alla Madonna, ma probabilmente il richiamo alle dodici stelle era stato fortuito, se non pescato dall’inconscio. I membri del Consiglio d’Europa che approvarono il bozzetto ne ignoravano il riferimento mariano: e però per una coincidenza che delizia i commentatori cattolici, il bozzetto fu approvato proprio l’otto dicembre, festa dell’Immacolata Concezione. Invece domani è il 9 maggio, festa dell’Unione Europea, che dal Consiglio d’Europa riprese la bandiera.

via Blogger https://ift.tt/XAliKdF